Dyson吸尘器测评之Omni-glide

爱折腾的森山

2022-11-23

一、序

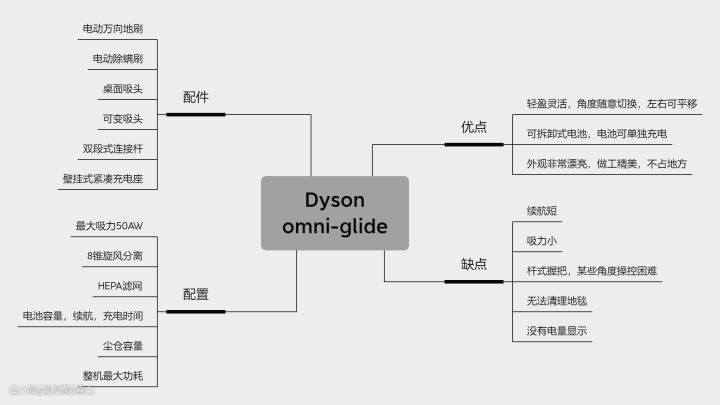

Omni-glide是Dyson无线吸尘器中很另类的存在,它的主机是最小的,是被dyson冠以“万向”吸尘的利器,地刷结构独一无二,它没有传统的扳机式握持结构,但是作为一款吸尘器,它的吸尘效果和体验到底怎么样呢?它最大的特色是什么?又有什么无法接受的缺陷?它适合哪些用户群体?什么样的家庭买不适合使用这款吸尘器? 本文会一一来解决这些困惑。

在2021双十一购入5款不同型号的dyson吸尘器,且间歇性使用了将近1个月后,我对Omni-glide有了初步的测评结论,我将这些优点和缺陷都一一记录下来。

下面开始这款吸尘器的基本介绍,功能特色,使用体验,相信能给对这款吸尘器有选购想法,但又不清楚具体情况的朋友能有个比较客观的参考。

二、拆箱

我确定这是我测试过所有常规无线手持吸尘器中最小的产品,连包装都是如此迷你(对比其他四台dyson)。

与其他dyson产品的体型对比,omni的主机和重心位置下移:

Omni-glide的配件相对较少,4个吸头:电动万向地刷吸头,电动除螨吸头,硬毛刷\尖嘴可变吸头,桌面吸头。此外,双段式连接杆,1个充电器,其中充电器的座子可以固定到墙上兼做吸尘器的挂墙支架。

三、手柄

Omni-glide的主机,手持部分很特别,有点像网球拍的手柄,外圈包围长度14.5CM,第一次握持时,稍微有些粗壮的感觉,按下顶部的按钮我知道了,手柄内部的锂电池弹出来,这个地方刚好巧妙利用了电池空间。(在使用两三次以后,我就习惯了这种手感)

四、万向吸头

显然万向吸头是最Omni-glide最常用的配件,它可以非常轻易的前后左右移动,而不需要抬起吸头。

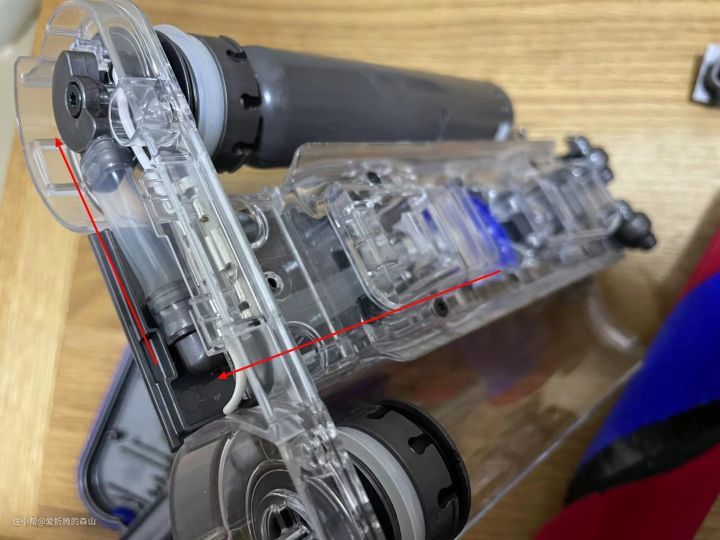

这得益于吸头背面的4个万向滚轮:

吸头是双滚轮设计,这俩滚轮是通过一个同步结构,由1个电机来驱动,运行时2个滚轮相斥滚动,有2个作用:

- 将外侧的灰尘往中央的吸口导流;

- 滚轮主要起到摩擦撬动顽固颗粒的作用,有些颗粒物一个方向撬不起来,从另一个方向就可以了:

工作时通过内部用了一个8V10W的直流小电机带动,应该是没有变速功能。

上图吸头中间有个半透明的管子,一开始很好奇这个有什么用,后来拆开侧面板后,分析应该是通过吸尘工作时,分流一小部分气流给电机散热,其实就是个风冷结构:

万向吸头上的软管是很关键的细节,因为我见过太多吸头上又脆又硬的软管,长时间使用必定有折损的隐患,会导致吸力下降。omni-glide采用的是有橡胶质感的柔性厚实的材质。

软绒中结合了螺旋形的长硬毛刷,也是为了处理黏着在地上的顽固颗粒物,而且硬毛的作用力方向,刚好是顺应地刷的滚动方向,引着中央的吸口。

很遗憾的是,这款吸尘器,没有直驱吸头,这种软绒方式的吸头无法应对地毯场景,我亲测过,当吸尘器进入地毯上,行进都变得非常困难,所以如果你家里有很多地毯,这款吸尘器无法清理地毯脏污。

五、连接杆

我不懂材料,这款机器的连接杆有点像碳纤维,很轻便,两段式设计,来适合不同身高的人群。正常身高(180cm以下)的人,用单段延长杆就够了,对于180cm以上的高个子,单段式可能显得有些短,吸地时需要弯腰操作。

六、可变吸头和桌面吸头

可变吸头没什么特别的,所有吸尘器上都有,但omni-glide的可变吸头尺寸更小:

桌面吸头,就是个宽嘴吸头,这款在其他dyson产品中我还没有看到标配,特点就是短小精悍。这款吸头,我开发出了新的用法,由于前面说了omni-glide只配了软绒地刷吸头,所以只适合硬质地面的清洁,那么这款宽嘴桌面吸头,加上延长杆,勉强可以用作地毯吸头,非常好用。

但是我在使用这种小吸头模式时,也发现一个问题,当要清理桌面较高,或者书架这种比小臂高度更高的操作时,它的手柄式握持,没有传统枪把式主机来得舒服,手部关节需要折着操作,显得有些别扭。

七、除螨吸头

虽然omni-glide非常小,但还是配置了电动除螨刷。

吸出来白花花的东西真是不少,但大部分应该是冬天天气干燥引起的人体皮屑和纺织物留下的粉尘。

其实,大家在除螨吸尘器或者除螨效果这件事上是有误区的,除螨本身更多的是满足人们的心理需求,这种吸尘效果也并不是因为吸尘性能有多强,而是因为越小的粉尘本身就比较容易被吸走。

八、过滤性能

作为一款无线吸尘器,目前的主流过滤技术就是2部分,多锥分离+HEPA滤网,当然,我说的主要是对微小颗粒的过滤,大颗粒已经通过尘杯的圆形旋风和金属滤网被首先拦截。

omni-glide的多锥分离采用了8锥小旋风设计,隐藏于主机内部,另一个是后置的HEPA滤网,位于手柄与主机的连接位置。

实际上尘气分离技术的优劣,涉及到非常复杂的因素,和电机转速有关,和多锥体的结构设计和数量有关,这些需要专业的,总之,带有灰尘的气流从吸尘器吸头到主机出风口中的任何一个物理结构都有密切的关系,这个我没有专业的技术背景和技术参数,无法精准的分析,所以我通过使用后的一些现象观察来分析这款机器的分离性能。

实际的效果,这款Omni-glide分离性能并不十分理想,在我轻度使用一段时间后,特别是对床铺进行几次吸尘操作后,打开HEPA滤网,能清楚的看到机器内部,以及HEPA的外壳接缝处,发现有一层白色的细微粉末,这就证明它的多锥结构分离不够彻底,少量微尘已经到了电机部位。

九、尘盒操作

一键式尘盒打开结构,但是这款机器的纵向设计,需要先把连接杆取下来,才能实现垃圾的清理。

和其他dysonV系列吸尘器一样的小问题,毛发本身很轻,不容易掉出来,而且容易被一圈圈缠在多锥结构体的外部,如果有洁癖的人士,需要手动取出。

但是我想说的一点是,其实你没必要彻底清理尘盒,只要在清理时去除大部分占用空间的垃圾就可以了,这样完全不影响吸尘器的正常使用。

尘盒的尺寸很小,只有0.2L,如果你要拿他短时间内清理大量垃圾,那可能要多次清理。

十、电机性能

Omni-glide使用了105000 rpm转速的电机,其实这个转速和dyson V系列的某些机型差不多,但是V8都具备了115AW的空气吸入功率,为什么omni只有区区50AW,大家这样想就好了,这个和电机的尺寸、带动的负载有关系,同样10000转的电风扇小电机和10000转的飞机发动机,功率必然是不一样的。

所以这一点,也是目前吸尘器行业中很虚浮的一个概念偷换,各品牌都在做电机转速竞赛,对于想要买吸尘器的朋友,我建议不要看转速,直接看吸入功率(Airwatts)是比较客观有效的参数。

50AW的吸力是max档吸力,同样的以V8为例115AW也是MAX档的极限吸力,在正常档位,实际上dyson的其他吸尘器也只提供几十AW的吸力,所以从这个角度来说,日常使用,omni的吸力不会有明显的差别,在后面的测试中会展现出来。

十一、按键操作

两个按键:电源键和档位切换键,和新款V系列机型一样,不再是机械式,按一下就可以工作。

两档吸力:ECO为普通档低吸力,MAX档为强力档高吸力。

十二、吸尘效果

地面硬质颗粒物:

地面粉尘,用的玉米淀粉:

十三、总结

优点:

- 因为它的灵活性和易用性,可以随取随用,增加了零碎操作的频次,这一点刚好适合家用场景中,吸尘器更多的是哪里脏了吸哪里的应用。

- 充电可以单独把电池取出操作,电池可以单独充电。

- 复杂地形下,更好的适应性,360度转向,放平后80mm以内的最高高度。

- 外型非常漂亮精致,无需太多的收纳空间,对居家美学的颜值控,一定是非常吸引的。

缺陷:

- 光溜溜的机身,如果没有收纳架,比较容易摔机器,我一个月内摔了1次。放置时一定要小心,找个可以倚靠的地方,或者使用它标配的充电挂座。

- 电池电量没有指示灯,完全靠记忆。

- 相对续航能力较短,标称带主地刷时,在普通档是20分钟,用户实测极限值27分钟。

- 设计面向的是硬质地面,地毯上没法用。

- 尘盒容量较小,200mL。

适合人群:

- 它不适合大扫除,主要定位是日常随手吸、轻便吸。

- 它不适合大量地毯的家庭,因为它本身就是定位于硬质地面。

- 预算足够的家庭,或者大户型别墅、排屋豪宅用户,omni-glide可以作为一个很好的辅助吸尘器,比如你家里已经有了一款扫地机或者洗地机,这款机器将是很好的搭档。

- 单身人士或出租屋里,这款机器足够应付日常吸尘。

- 使用它的宽嘴桌面吸头,对宠物家庭的吸毛一样有效。

- 3000不到的价位,这个性能级别的产品,从吸尘器市场角度,是很贵的,但是如果你体验过,还是会觉得有价值。

使用建议:

- 在除螨模式下,由于床铺上大量细小粉尘的存在,建议大家开启MAX档进行操作,这将有助于提升气流速度,更高的气流速度又有助于多锥体的尘气分离性能。

- 建议直接用它的挂墙式充电座,不用的时候,把机器靠上去充电,收纳美观且对锂电池有好处。